マーラーの交響曲は、楽譜の中に演奏指示が数多く記されているのをご存じですか?

音楽を通して描こうとした「自然」と「人間の感情」の世界が、この演奏指示を読み解くことで、より具体的に表現できるようになっています。

この記事では、マーラーの楽譜に記された印象的な演奏指示を取り上げ、その背景や意図を読み解いていきます!

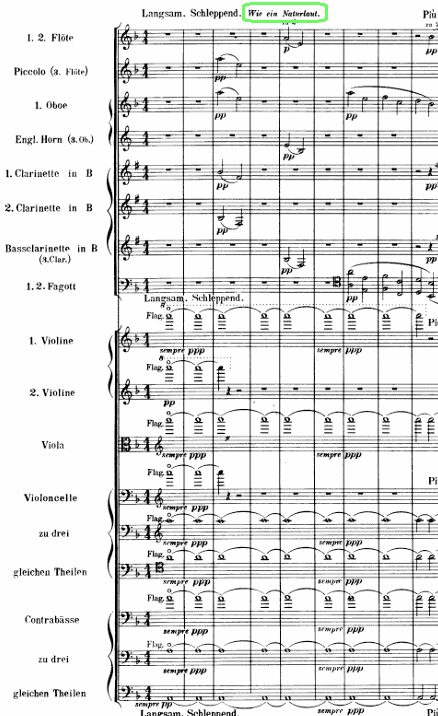

1. Wie ein Naturlaut(自然の響きのように)

🎼 どこに出てくる?

交響曲第1番「巨人」 第1楽章の冒頭に記されています。

複数の木管楽器がカッコウの鳴き声を模した、下行四度を交互に演奏し、弦楽器は7オクターヴにわたるフラジオレットで、澄んだ倍音を響かせます。

🎼 どんな場面?

弦楽器の「ppp」のA音に重なる木管やホルンの柔らかな動機は、夜明けや春の息吹を思わせます。

まるで森に朝もやが立ち込めるような自然の風景が描かれ、人間が現れる前の「純粋な自然の音響」を表されています。

🎼 マーラーの思い

自然はマーラーにとって作曲の源泉でした。

この演奏指示には、風の音や川のせせらぎ、鳥のさえずりなど、自然が自ら鳴り響くイメージが込められています。

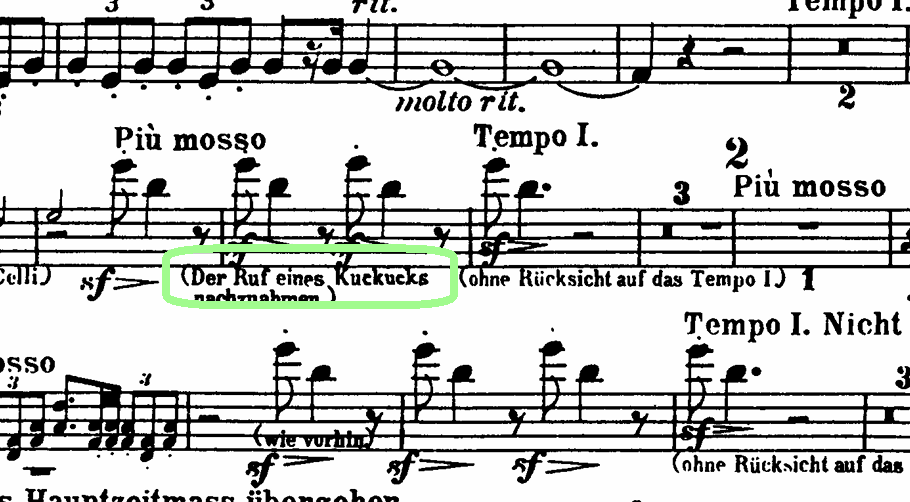

2. Der Ruf eines Kuk-kuck nachzuahmen (カッコーの鳴き声を真似て)

🎼 どこに出てくる?

交響曲第1番「巨人」第1楽章の序盤に記されています。

クラリネットが、高音で下行四度を切れよく演奏します。

🎼 どんな場面?

「1. Wie ein Naturlaut」で描かれた静かな森に、カッコウの声が響きます。

多くの作曲家が下行三度(例:レシ♭)で模倣したのに対し、マーラーのカッコウは下行四度(レラ)です。

当初、一部の批評家からは疑問も上がったそうですが、実際にカッコウは四度で鳴くこともあり、自然を丹念に観察した彼ならではの表現になっています。

🎼 マーラーの思い

このカッコウのモチーフは、「春の訪れ」や「自然の生命力」を象徴し、後に主要主題へと展開します。

単なる模倣を超え、自然の音を音楽へと発展させるマーラーの独創性がここに表れています。

3. In gemessenem Schritt Streng Wie ein Kondukt(正確な歩調で、厳格に、葬列のように)

🎼 どこに出てくる?

交響曲第5番 第1楽章の冒頭に記されています。

トランペットが3連符ファンファーレを吹き、葬送行進曲の始まりを告げます。

ベートーヴェンの交響曲第5番にも通じる3連符だね

🎼 どんな場面?

柩を担いで教会に向かう葬列を連想させる場面です。

感情的に嘆くのではなく、「正確な歩調で、厳格に」曲が進むことで、葬送行進にふさわしい荘厳さと重みが生まれています。

その後、音楽は、荘厳な葬送と情熱的な葛藤とが交錯するように進んでいきます。

🎼 マーラーの思い

ファンファーレに続く弦楽器を中心とした葬送行進曲は、個人の悲しみや感傷を排除して演奏するよう求められています。

私的な悲しみではなく「人類共通の運命」への嘆き、あるいはマーラー自身の何かを葬る抽象的な意味も持っていると考えられています。

4. Stürmisch bewegt Mit grösster Vehemenz(嵐のような動きを持って、最大の激しさで)

🎼 どこに出てくる?

交響曲第5番 第2楽章の冒頭に記されています

オーケストラは突発的で嵐のような爆発や、落ち着きのないリズムを演奏します。

🎼 どんな場面?

第1楽章(葬送行進曲)で提示された悲劇的なテーマに対する「激しい反応」として描かれ、怒りや苦悩、運命への闘争が表現されています。

葬送行進曲の主題が繰り返し現れ、焦燥感と葛藤が強調されています。

この同じ音形の繰り返しに、焦りや葛藤を感じる!

🎼 マーラーの意図は?

嵐のごとく吹き荒れる自然の力、制御できないほどの情熱や怒り、そんなエネルギーを音楽に込めています。

この楽章では、全体として「悲嘆と闘争から始まり、最終的な解決と勝利へ向かう」という交響曲第5番の大きな物語を象徴しています。

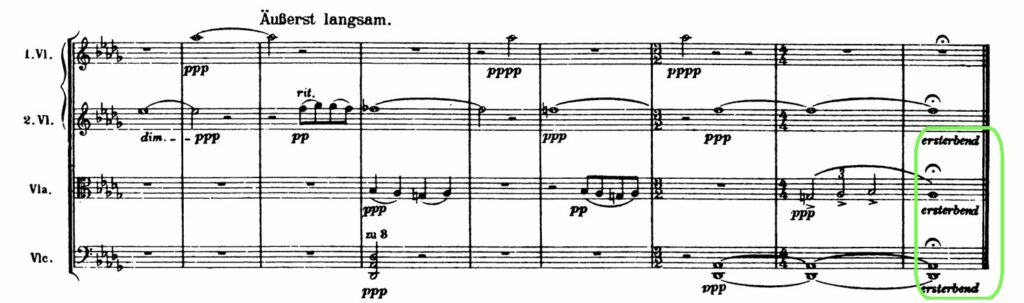

5. ersterbend(息絶えるように)

🎼 どこに出てくる?

交響曲第9番 第4楽章の終盤に記されています。

終わりから34小節間は弦楽器のみで演奏され、この演奏指示が書かれた最後の小節は、2nd.ヴァイオリンと、ヴィオラ、チェロのみが演奏しています。

フェルマータも同時書かれているため、弦楽器は弓を使い切るまで演奏します。

🎼 どんな場面?

交響曲の終わりに向けて、楽器編成が減り、音量も落ちていきます。

ゆったりとした呼吸のようなロングトーンは、まるで命が消えていくような表現になっています。

演奏が終了した後も、誰もすぐには拍手できず、沈黙が流れることが多いです。

この沈黙に、聴き手は「人生の終息」に立ち会っているような、祈るような気持ちになります。

終わりに合わせて、演奏会では照明を落とす演出も多いよ

🎼 マーラーの思い

マーラー最後の交響曲の、最後の小節に記された演奏指示です。

この演奏指示については、彼自身の健康の衰えや、死を意識した最晩年の作品であることから交響曲第9番を「マーラーの人生への別れ」と解釈する背景の一つとなっています。

穏やかで安らぎのある静寂へと向かうニュアンスが込められています。

まとめ

ボヘミアの自然環境で育ち、作曲小屋で創作に没頭したマーラーにとって、自然は単なる背景ではなく、音楽を生み出す源泉でした。

マーラーが感じた自然の音や人間の感情、精神世界は、演奏指示としてそのまま楽譜に書き込まれています。

次に楽譜を開いたときは、音量やテンポの指示だけでなく、こうした言葉のニュアンスにも耳を傾けてみてください!

きっと演奏に新たな深みが生まれるはずです。

作曲家についてクイズも作ったよ!腕試ししてみてね!