「練習番号Cから!」

オーケストラの練習で、当たり前に受けるこんな指示。

楽譜には、小節番号とは別に、「練習番号」と呼ばれるアルファベットが並んでいます。

実はこの練習番号、「J」がなかったり、「AA」「AB」など2文字になったり…ちょっと謎も多いんです。

この記事では、オーケストラや吹奏楽の譜面に登場する練習番号の役割や由来、アルファベットが使われる理由、そして「J」が使われない謎まで、やさしく解説します!

練習番号ってなに?

練習番号とは、楽譜内での場所を示すための目印です。

曲の途中から練習したいとき、指揮者が「練習番号Cから」と言えば、すべてのパート譜で同じ場所をすぐに見つけなければいけません。

特に曲が長い場合、小節番号だと数えるのが大変!

練習番号があることで目的の小節が見つけやすく、スムーズに演奏に入れます。

出版社や曲の長さによっては、練習番号がない楽譜もあるよ!

🎼 小節番号との違いは?

小節番号は1小節ずつ順に振られていく数字。

一方で練習番号は、曲の節目ごとに設定されます。

練習番号は、目立つように四角で囲まれていたり、大きく書かれていたりと、探しやすいというメリットがあります。

🎼 どんなふうに書かれているの?

譜面上では、「A」「B」「C」…といったアルファベットが使われるのが一般的。

- 数字の「小節番号」とはっきり区別でき、譜面上で目立ちやすい。

(数字で練習番号を振ってしまうと、小節番号との混同が起きやすい。) - 1文字でコンパクトに表示でき、五線譜の邪魔になりにくい。

- アルファベットは国際的に知られている。

アルファベットじゃなく、数字で書かれている楽譜もあるよ!

🎼 読み方は?

読み方は状況によって異なります。

- 一般的には 「エー(A)」「ビー(B)」などの英語読み

- 「B」と「D」など聞き間違いやすい場合は、「ベー(B)」「デー(D)」などの(ドイツ語読み)を使うことも

臨機応変に使い分け、だね!

🎼 いつから使われているの?

ルイ・シュポーア(1784-1859)をはじめとするロマン派時代以降、よく使われるようになりました。

🎼 アルファベットなのに、なぜ練習「番号」なの?

英語では、

- アルファベット表記 → rehearsal letter

- 数字表記 → rehearsal number

と呼び分けられます。

しかし、日本語ではこの区別がなく、どちらも「練習番号」と呼ぶのが一般的です。

練習番号が飛ばされているのはなぜ?

🎼 「J」がないのはなぜ?

オーケストラの譜面では、「A〜Z」のアルファベットが順に使われているようで、実は「J」が飛ばされていることがよくあります。

これは、「I」と「J」が見た目で紛らわしいという理由が大きいです。

また、イタリア語由来の音楽用語では「J」を使わないことからも、伝統的に避けられてきました。

音楽用語で影響力の強いイタリア語。

その歴史をさかのぼると、古くは「J」という文字は存在しませんでした。

「I」の装飾文字として「J」ができて、その後それぞれ異なる文字として独立した経緯があります。

そのため、「J」を使うイタリア固有単語は無く、外来語にしか使わないそうです。

- 「日本」は Giappone(ジャッポーネ)

- 「日本人」は Giapponese (ジャッポネーゼ)

- 外来語の「忍者」は「Ninja」で通じる

「J」じゃなく「G」なんだね!

「J」ありもたまに見るよ!

🎼 「I」がないのはなぜ?

- 「J」はあるのに「I」がない

- 「I」も「J」もない

この2文字はもともと同じ文字だったことと、見た目が似ていることで、出版時に調整がされているようです。

「I」は「1」と見間違えやすいしね

🎼 その他のアルファベットが抜けているのはなぜ?

「J」と同様に、イタリア語アルファベットには「K」「W」「X」「Y」もありません。

ただ「J」や「K」はないのに、「W」「X」「Y」はあったり、4楽章だけ「K」がなかったりする楽譜をみるので、作譜のミスの場合もありそうです。

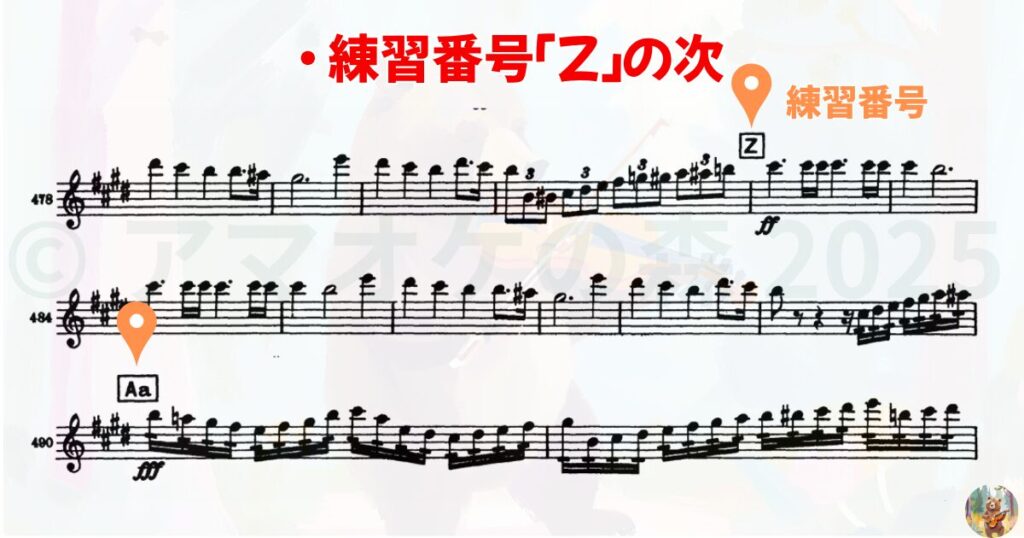

🎼「Z」の次は?

曲が長く、アルファベットの「Z」まで使い切ってしまう場合は、「AA(Aa)」「AB(Ab)」「AC(Ac)」のように2文字で続けるのが一般的です。

交響曲は楽章ごとに「A」からスタートするよ!

練習番号があるのはクラシックだけ?

この便利な目印は、クラシック音楽以外でも活用されています。

吹奏楽や映画音楽、ミュージカル、ポップスバンドの楽譜でも使われ、「複数人で合わせる音楽」には欠かせない記号になっています。

指揮者のユーモアやセンスが出る?

合奏中、「ベートーヴェンのBから!」「マーラーのMね!」など、語呂や連想しやすい単語と練習番号を組み合わせて指示する指揮者もいます。

これは、アルファベットの聞き間違いを防ぐため。

指揮者がどんな単語を使うかは、指揮者のキャラや世代、オケの雰囲気によって、まったく違います。

表現がユニークだったり、昭和感が漂っていたりと、ユーモアやセンスが垣間見えることがあります。

合奏の雰囲気が変わったり、笑うことで体の緊張がほぐれたりするよ!

まとめ|練習番号は合奏の“道しるべ”

練習番号は、オーケストラの練習をスムーズに進めるために欠かせない、大切な目印です。

小節番号よりもわかりやすく、アルファベットを使うことで譜面上でも目立ちやすいのが特徴。

「J」が使われない理由には、クラシック音楽の歴史やイタリア語の影響が隠れています。

次に楽譜を見るときは、ぜひ練習番号にも注目してみてくださいね!

練習番号は、色付きでマーキングすると見やすいよ!