日本では年間おおよそ150回、「第九」が演奏されるそうです。

オケ人生、1回は演奏してみたい曲No. 1ですよね。

とはいえアマチュアオーケストラが「第九」演奏を実現しようとすると、いくつもハードルを越える必要があります。

合唱団やソリストの確保、会場の手配、全体練習の難しさなど、実現に必要なポイントを詳しく解説します。

第九はアマチュアオーケストラの憧れ

普段、器楽だけで演奏しているオーケストラにとって、合唱が付いた交響曲は特別です。

中でも「第九」こと、ベートーヴェン交響曲第9番は、知名度も高く、演奏回数も少なくありません。

しかし、第九を演奏することには普段のオーケストラ運営には無いたくさんのイレギュラーが存在し、それらが演奏実現のハードルを上げていることは確かです。

ハードルを越えられそうなら、オケに提案してみよう!

第九演奏の6つのハードル

曲の難易度が高い

ベートーヴェンの交響曲の中でも第9番は、特に演奏の難易度が高いと言われています。

オケも合唱もハーモニーが複雑なため、個人の技術に加えアンサンブル力も必要です。

ソリストの人選やスケジュール調整が必要

第九には、ソプラノ・アルト・テノール・バスの4人のソリストが必要です。

たいていはプロにお願いすることになるため、スケジュールが合う4人かつ、技術のバランスがよい4人を探さなければいけません。

また、土日中心の練習に参加できる方を探すのもひと苦労です。

合唱団の募集と運営が必要

4パートの混声合唱(だいたい100人前後)が必要です。

提携している合唱団がいない場合は、団のHPやSNSなどで募集をかけます。

ドイツ語で歌うため、発音や表現を指導してくれる合唱の先生も必要になってきます。

練習場所の確保や連絡など、オケとは別の運営が発生するのも大きなポイントです。

| 曲目 | 合唱の人数 |

|---|---|

| ートーヴェン: 交響曲第9番 | 混声100~200人 独唱4人 |

| マーラー: 交響曲第2番 | 混声100~200人 独唱2人 |

| マーラー: 交響曲第3番 | 女声50~100人 児童30~50人 独唱1人 |

| マーラー: 交響曲第8番 | 混声・児童850人 独唱8人 |

| 曲目 | 合唱の人数 |

|---|---|

| ショスタコーヴィチ: 交響曲第2番 | 混声100人 |

| ショスタコーヴィチ: 交響曲第13番 | 男声50~100人 独唱1人 |

| リスト: ファウスト交響曲 | 男声50~100人 独唱1人 |

| バーンスタイン: 交響曲第3番 | 混声100~150人 児童30~50人 独唱1人 |

男声、とくにバスはなかなか集まりにくいよ。

全体練習の回数が少ない

オケ、ソリスト、合唱団がそろって練習できる機会は限られています。

広い練習会場を確保するのも難しく、本番前の3〜4回程度の全体練習で合わせるのが一般的です。

募集要項に「全体練習は必ず参加できる人」という条件があることも

ステージに広さが必要

オーケストラ(約80人)に加えて、ソリストや合唱団(約100人)が一緒に舞台に乗るため、合計180〜200人分のスペースが必要になります。

ソリストや合唱団の出番は4楽章のため、それまでは着席できるように椅子やひな壇も設置しなければなりません。

P席(舞台奥の客席)を合唱用に使うことも多いです。

「P席」についてい詳しく知りたい人は!

費用がかかる

第九の演奏は規模が大きいため、いつもの演奏会より費用がかかるという点も大きなハードルです。

普段の演奏会に加えて…

- ソリスト4人分の謝礼(歌唱のお礼+交通費+食事代など)

- 合唱指導者の謝礼

- 合唱団の楽譜代や練習場所代

広さのあるホールは、貸出使用料も高くなります。

オーケストラの参加費に合唱団員からの参加費も加えて、うまく予算を組む必要があります。

チケット代を少し高く設定することもあるよ

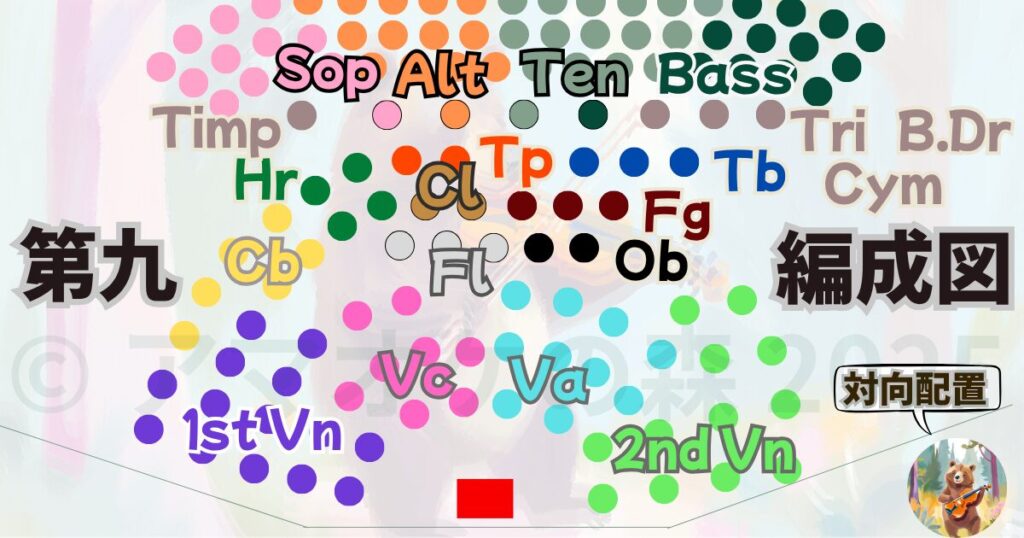

【参考図解】ベルリンフィルの第九舞台配置例

楽器や合唱団の配置は、オーケストラ、ホールによってさまざまです。

ベルリンフィルハーモニー管弦楽団が本拠地ホールで演奏した際の舞台配置図を図解しました。

合唱団がオーケストラのすぐ後方に配置されていて、音が溶け合いやすくなっています。

なだらかにひな壇が組まれていて、バランスがよいね!

<ベルリンフィルハーモニー管弦楽団公式YouTubeチャンネルより引用>

まとめ

第九は、アマチュアオーケストラにとってまさに「一度は演奏してみたい憧れの曲」です。

でも、その実現には次のようなハードルがあります。

- 曲の難易度が高い

- ソリストの人選やスケジュール調整が難しい

- オケに加えて合唱団の運営も必要

- 全体練習の回数が多くない

- 広い会場の確保が必要

- 費用が通常よりもかかる

それでも「第九」が持つ特別な魅力と、演奏をやり遂げたときの感動は格別です。

まずは情報を集めて、仲間と一緒に一歩踏み出してみませんか?

第九を毎年演奏している企画オケや、一発オケに参加する道もあるよ!