オーケストラでは、弦楽器奏者が2人1組で1つの譜面台を共有するのが一般的です。

このコンビ単位は「プルト」と呼ばれ、座る位置によって求められる役割や意識すべきポイントが少しずつ変わってきます。

自分の立ち位置をしっかり理解して、もっと楽しく、もっと一体感のあるアンサンブルを目指しましょう!

プルトの決め方についてもご紹介!

プルトの種類とそれぞれの役割

どのプルトになるかで、パート内で意識すべきことや役割が違います。

① 1プルト(トップ)

💺 指揮者に一番近い最前列

各パートのリーダーである「トップ奏者(1st ヴァイオリンはコンサートマスター)」と、そのサポート役の「トップサイド」が座ります。

- パートのリーダーシップを取る

- 指揮者の指示をいち早くキャッチして、パートに伝える

- ソロパートを担当する

- 技術的にパートを引っ張る

- ボーイングや奏法の最終決定を行う

➁ 中盤のプルト

💺 前と後ろをつなぐ、「中間管理職」的ポジション

- パート全体の一体感を作る

- 前方と後方の音をつなぐ橋渡し役

③ 後列のプルト

💺 指揮者から一番遠い、アンサンブル力が必要なポジション

- 1プルトとの距離があるぶん、タイミングのズレに注意

- 周囲の音に頼らず、しっかりON TIMEで演奏する

- 見られている意識も大切(ひな壇に乗ることも多い)

- 指揮者が見えにくいこともあるので工夫が必要

- バイオリンリレーの終着点

アンサンブルに理解が深いメンバーに任せたいプルト!

④ 折り返しのプルト

💺 目の前が他パートになるポジション

人数やステージの都合で列が内側に折り返すような座り方になることがあります。

- 目の前プルトの演奏に惑わされない

- パートの指示が伝わりにくいため、常に指揮者やトップを意識する

⑤ 境目のプルト

💺 まわりの席が他のパートになるポジション

周りに他のパートになることも。弦同士だけでなく、管楽器やハープとの境目になることもあります。

- まわりの音に引っ張られないようにする

- 他パートとのアンサンブルを楽しむ

- 他パートとの空間的な距離感にも気を配る

➅ ひな壇上のプルト

💺 段差のあるステージに設置される後列のポジション

- 練習との見え方・聴こえ方の変化に注意

- 足元の段差に注意が必要

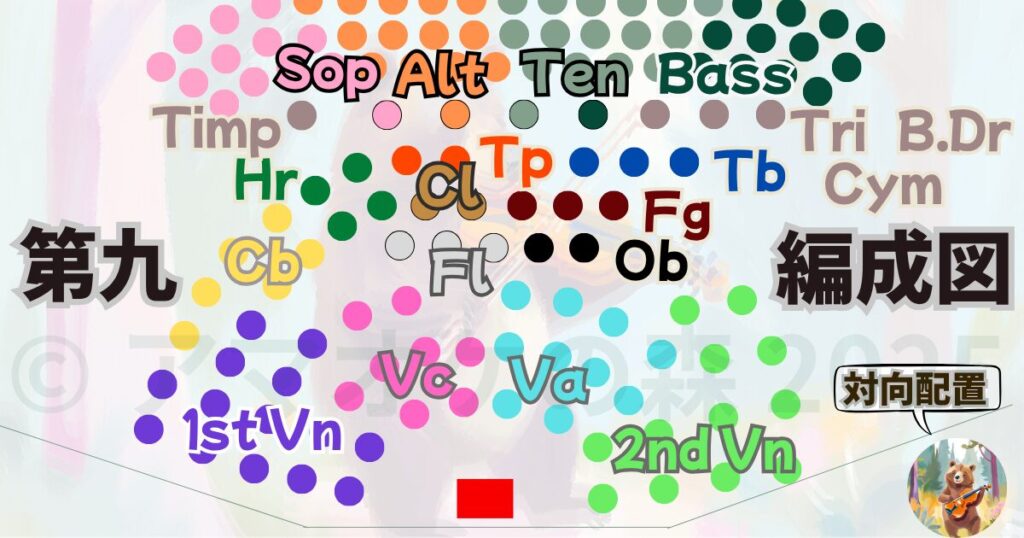

参考に「第九」のプルト図を貼っておくね!

プルトの決め方

① 実力・経験順

- 上手な人を前に、初心者を後ろに配置

- 合奏の精度を上げやすく、後ろの人も前から学べる

- コンサートマスター(1stトップ)は、最も経験豊富で人柄の優れた人が担当するのが通例

- 経験の長い人と浅い人を同じプルトにする

※後列になる人のモチベーションに影響が出ることもあるので注意

② 出席率重視

- たくさん練習に来られる人を前に配置

- 合奏の指示が確実に伝わるようにするため

- 上手くても欠席が多い人は後ろになる場合も

- トップや2プルトは「固定で出られる人」が優先される傾向

※休みがちな後方プルトのケア(練習内容の共有など)が必要

③ 交代制

- 特定の順番を決めて、毎回の練習や曲ごとにプルトを交代

- いろんなプルトを経験でき理解が深まる

※演奏のパワーバランスが崩れる恐れがある

④ 完全ランダム(くじ引き、シャッフル)

- 一日限りのオケ(一発オケ)でよく使われる

- 「気軽に参加できる」雰囲気を作ることが目的

- トップはランダムではなく固定のことが多い

※演奏の質を最重視しない場面向き

⑤ パートリーダーが任意に決定

- パートリーダーがメンバーの性格・実力・相性や音のバランスを見て配置

ほとんどのオケが ⑤ じゃないかな?

まとめ

「プルト」はただの席順ではありません。

それぞれに違った役割やポイントがあり、どのポジションもオーケストラの大事な一員です。

弦楽器はパートで演奏する分、アンサンブル力がとても大切。

自分のプルトを理解しながら、音楽づくりをもっと楽しんでいきましょう!

プルトでは1つの楽譜を共有するから、きれいに製本しようね!